|

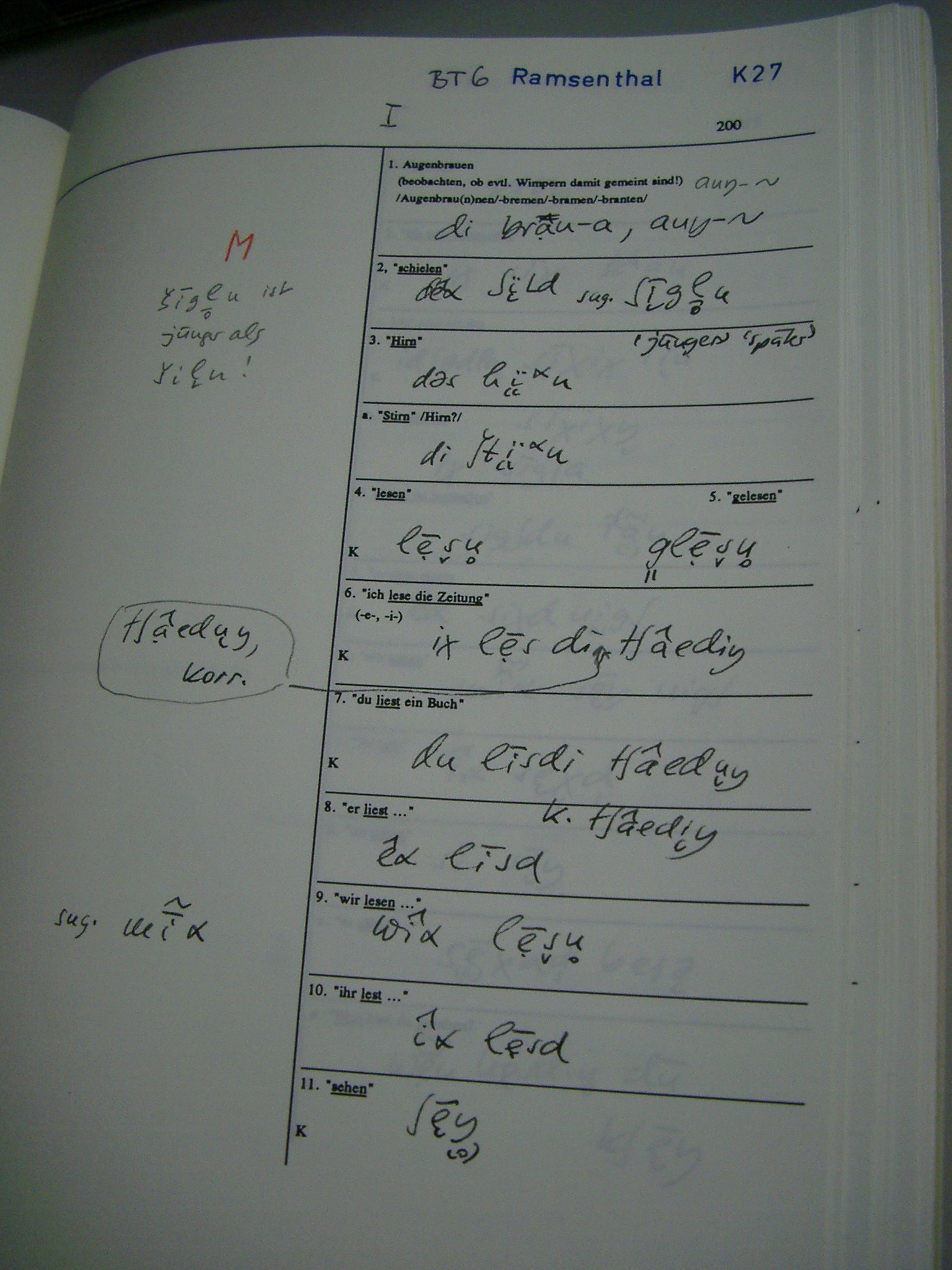

eine Seite aus den Aufzeichnung von Ramsenthal |

Über unseren Dialekt zu schreiben, ist gar nicht so einfach, obwohl die wenigsten mit dem Sprechen Probleme haben. Wie sollen wir uns eigentlich schreiben? „Ramserdeler“ oder „Ramsadela“ oder „Ramsadeeler“ ... ? Wir entscheiden uns für letzteres. Die Möglichkeiten, den Dialekt in Schriftform auszudrücken, sind unbegrenzt und zugleich eingeschränkt. Eine bessere Möglichkeit hat sich hierzu die Universität Bayreuth in Zusammenarbeit mit fünf weiteren bayerischen Universitäten geschaffen. Die Laute werden nicht nur mit den 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets, sondern zusätzlich mit griechischen Buchstaben und verschiedenen Akzenten, Tilden usw. dargestellt. Daran scheitern leider die meisten Computer, weshalb die Unterlagen auch alle handschriftlich entstanden sind (und ganze Schrankwände füllen).

|

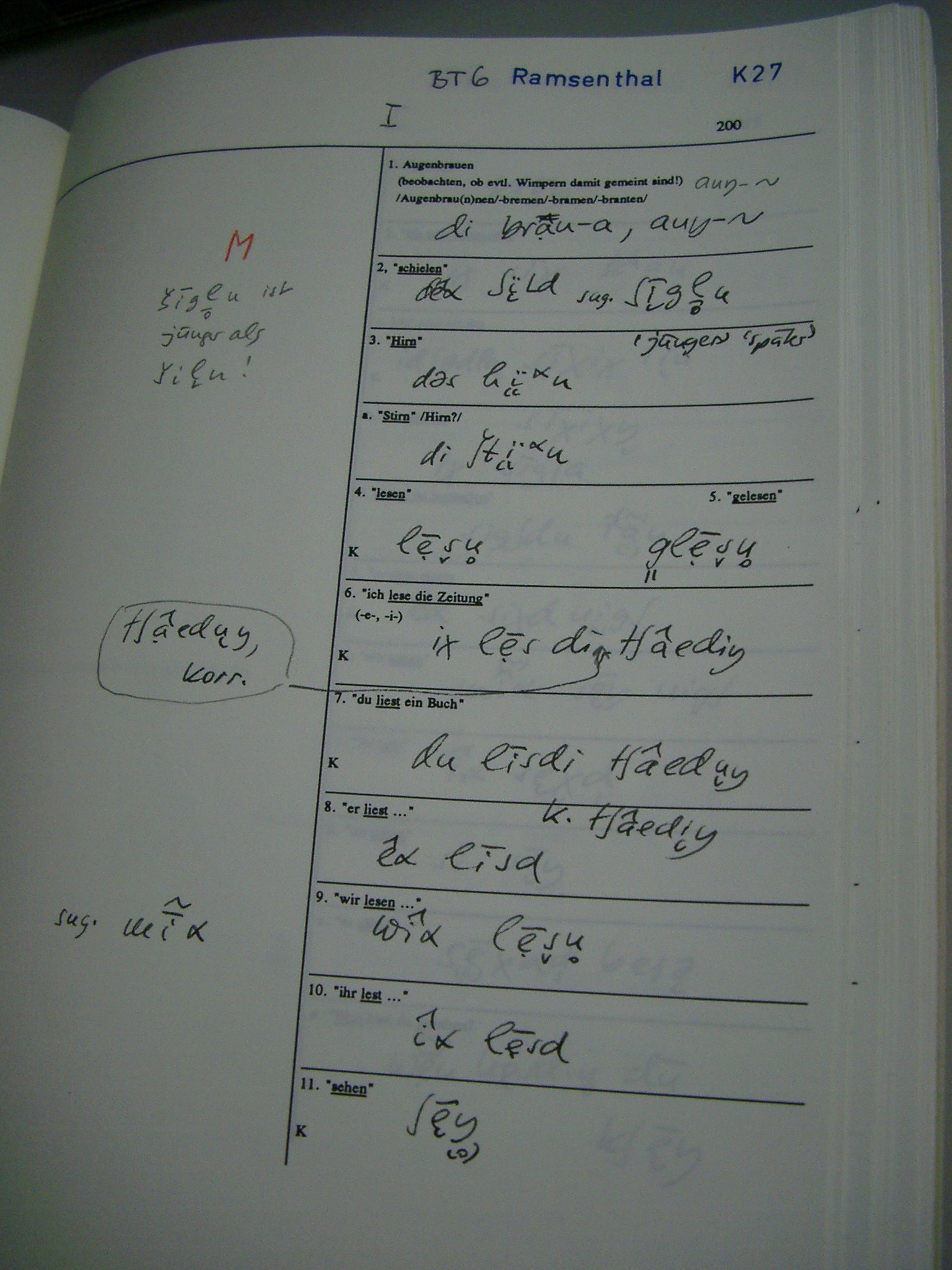

eine Seite aus den Aufzeichnung von Ramsenthal |

Ziel des laufenden Projektes dort ist die Erstellung eines „Sprachatlas für Bayern“, wobei die Universität Bayreuth den Teil „Sprachatlas für Nord-Ost-Bayern“ übernommen hat. Der dortige Projektleiter Prof. Robert Hinderling, der uns freundlicherweise einen Einblick in seine Arbeit gewährt hat, spricht selbst hochdeutsch, ist aber in der Lage, anhand der verwendeten Lautschrift jeden Dialekt zu lesen und zu sprechen. Anhand der durchgeführten Erhebungen (in deren Verlauf für Ramsenthal u. a. Hans Weigel befragt wurde) konnte festgestellt werden, wie sich die Aussprache einzelner Wörter in verschiedenen Gegenden darstellt. Für jedes dieser erhobenen Wörter wurde in eine Landkarte Nordost-Oberfrankens eingezeichnet, wie die Aussprache ist. (Für jede Möglichkeit der Aussprache gibt es ein Symbol, das beim entsprechenden Ort in die Karte eingetragen wird.) Dadurch konnte man z. B. auch feststellen, dass einzelne Wörter bei uns die gleiche Aussprache haben wie in Pittersdorf, obwohl sie in näher gelegenen Orten ganz anders ausgesprochen werden. Der Grund dafür ist nicht bekannt. Ebenso gibt es bestimmte dialektische Ausdrücke, die nur in Ramsenthal verwendet werden. Momentan ist die Erhebung abgeschlossen und die Auswertung in vollem Gange. Der erste von sechs geplanten Bänden ist im Frühjahr 2004 erschienen. Vielleicht erfahren wir nach Abschluss der gesamten Arbeiten, was jedoch noch einige Jahre andauern wird, etwas mehr über unseren Dialekt.

Des weiteren wird von Dr. Eberhard Wagner (und Nachfolger) zur Zeit ein „Ostfränkisches Wörterbuch“ erstellt, dem auch Sophian Hahn zugearbeitet hat. Um die dialektischen Ausdrücke in Schriftsprache umzusetzen, wurden folgende Regeln erstellt, die wir auch für unseren Zweck nutzen wollen.

1. Die Buchstaben p und t werden sehr selten verwendet, da diese „harten“ hochdeutschen Konsonanten typisch fränkisch als „weiches“ b und d gesprochen werden, außer am Wortende (Auslautverhärtung). Gleiches gilt für k und ck, außer am Wortanfang vor einem Vokal (z. B. „Katz“).

2. Die Länge der Vokale wird immer gekennzeichnet, auch wenn das beim hochdeutschen Wort nicht der Fall ist, und zwar entweder durch Doppelschreibung des Vokals (z. B. „raang“ – rauchen) oder durch Dehnungs-h („Droht“ – Draht) bzw. –e („Gsief“ – Gesöff). Fehlt ein solches Dehnungszeichen, sind die Vokale immer kurz zu lesen.

3. Im Ramsenthaler Dialekt gibt es einen nasalen Vokal, der irgendwo zwischen a und o liegt (ähnlich dem „o“ in Onkel oder dem französichen „en“). Dieser offene O-Laut wird å geschrieben, da im deutschen Alphabet kein geeignetes Zeichen zur Verfügung steht („hårrich“ – schnell). (Diese Regel wollen wir aber nicht befolgen, da sich der Text sonst zu schwer liest).

4. Für den spezifischen fränkischen L-Laut (bei dem die Zunge zwischen den Zähnen zu sehen ist und der sich – einzeln gesprochen – wie ein Ausruf des Ekels anhört) wird kein besonderes Zeichen verwendet, da er immer nach einem Vokal gesprochen wird.

|

Nur

ein „Ramsadeeler“ kann folgenden Satz aussprechen: |

Hier einige Dialektausdrücke, die vielleicht zum Teil schon in Vergessenheit geraten sind:

| Bischala bäggn | Reisig machen |

| bobbern, brodsln, lorbern | nörgeln |

| broombln | trödeln |

| brundsn, saang | urinieren |

| dermaadschn | zerdrücken |

| gadsn | jauchzen, stänkern |

| greina | weinen |

| hiedschn | hinken |

| hedschn | schaukeln |

| laabern | lange reden, ohne etwas zu sagen |

| läddern | saufen, verhauen |

| märbln | drehend reiben |

| moggln | trödeln |

| neikachln | einheizen |

| neischiedn | schnell trinken |

| nooschdiern | ein heikles Thema ansprechen |

| odoo | sich abtun, abrackern, sorgen |

| reha | laut weinen |

| rumferschn | schnell herumlaufen |

| schdadzn | gestelzt laufen (bevorzugt nach ausgiebigem Biergenuss) |

| schdeibern | stützen |

| schlaggern | zittern (Schüttelfrost) |

| schiggn | beeilen |

| schlorgsn | laufen, ohne die Füße vom Boden zu heben |

| schnuuln | leer reden |

| schumbern | schubsen |

| schlabbn | saufen |

| schbreißln | schnell davonlaufen |

| schbradsln | sprühen |

| wärng | würgen, schnell arbeiten |

| worchern | würgen, stopfen |

| zwischbern | flüstern |

| a Ärfala, a Hämbfala | eine Hand voll |

| Aufschbilhoodän | Spüllappen |

| Bärchamaasder | Bürgermeister |

| Bfoodschn | Hand |

| Budslkuu | Kiefernzapfen |

| Droodwaafn | Telefon |

| Dulaggn | Delle |

| Gadser, Hedscher | Schluckauf |

| Gnoosch | Gelüst |

| Glaasdä | durch Fahrzeug verursachte Spuren, auch Eisenbahngleise |

| Glump/Graffl | wertloses Zeug |

| Glodsofon | Fernseher |

| Glundsn | Spalte, Delle |

| Goller | Pullover |

| Gollicht | Kerze |

| Graudsbiebl | Vogelscheuche |

| Guggän | Tüte |

| Hedschagaul | Schaukelpferd |

| Hellerer | Maulwurf |

| Juppn | Männerjacke |

| Kiedreek | Kuhfladen |

| Lorbala | Hasenkot |

| Ladderweechala | Leiterwagen |

| Maala, Maadla | Mädchen |

| Meigldiegla, Meichala | Kopftuch |

| Miestsoor | Jauche |

| Noochdrab | später Nachwuchs |

| Oomods | Ameise |

| Roowärn | Schubkarre |

| Schlabbern | loses Mundwerk |

| Schdärzn | Topfdeckel |

| Schdraußscherm | Blumentopf |

| Schbrenger | Gießkanne |

| Schneidsdiegla | Taschentuch |

| Schnaum | Schnupfen |

| Schneiddeifala | kleines, scharfes Messer |

| Schnerpfl | des Mannes bestes Stück/Wurstzipfel (auch als Schimpfwort zu gebrauchen) |

| Schnorragags | Kinderkreisel |

| Soorfooß | Jauchefass |

| Suggala | Ferkel |

| Zwiggala | Wäscheklammer |

| dabberd | dumm, tölpelhaft |

| gnäschich | wählerisch beim Essen |

| goochär | völlig durcheinander |

| gwärflt | gewieft |

| kobbanäggisch | umständlich, wacklig |

| labberd | weich |

| linn | mild |

| pfäh | empfindlich in Bezug auf Hygiene |

| saachnooß | tropfnass |

| schebs | schief, krumm |

| schwelg | welk, kaputt |

| zweggert | gut beieinander |

| Ärpfl | Kartoffeln |

| Baggala | Rinde des Brotes |

| Bagschdaakees | Limburger |

| Bauchschdecherla | Kartoffelpuffer (halb grün/halb gekocht) |

| Breissnseidla | 0,4 l Bier |

| Dämbfla | Vorteig eines Hefeteigs |

| Duuglobfn | Gugelhupf |

| Gedraa | Getreide |

| Gließ | Klöße |

| Gließabreggala | geröstetes Brötchen als Füllung für den Kloß |

| Gmäch | Mehlschwitze |

| Googä | Hähnchen |

| Kimmerling | Gurke |

| Laabla | Brötchen |

| Moos | ein Liter Bier |

| Naachala | Neige, Rest im Glas |

| Ränfdla | Endstück des Brotes |

| Seidla | ein halber Liter Bier |

| Sembft | Senf |

| Schweinsbroodn | Schweinebraten |

| Zwiffl | Zwiebel |

Wie man den Ramsenthaler nennt (Übersetzung unmöglich)

| für Kinder: | für Männer: | für Frauen: | für beide: |

| Waggala | Fregger | Moggala | Sauwaafn |

| Bedsaachala | Saafnsieder | Biebala | Grischbala |

| Bädsala | Blinzndiegl | Blägn | Leerwaafn |

| Worschdala | Laadschkabbn | Greimeichala | |

| Scheißerla | Gnibfl | Ziebala | |

| Dreegschboods | Schnerpfl | Graadschn | |

| Schniebrundser | Brundskundl | ||

| Schlagg | Zusala | ||

| Ruudsgloggn | Drudscherla | ||

| Saubelds | Draamsusn | ||

| Graadschbaa | Schmarndanda | ||

| Simbl | Schbinodwochdl | ||

| Schnallndreiber | Bisgurn | ||

| Säfdl | Alda Groa | ||

| Pfeifnkubf | Dreegdrischl | ||

| Alder Gnagger | Bleeda Rehrn |

| Auf die Welt kumma | geboren werden |

| Daaf | Taufe |

| Kinnerbeichdn | Konfirmation |

| Hochzich | Hochzeit |

| droo saa | schwanger sein |

| aufs Aldndaal geh | „in Rente gehen“ |

| Leich | Beerdigung |

| allamalädda | all meiner Lebtage, schon immer |

| allawall | alleweil, immerfort |

| amend | vielleicht |

| ammich | ziemlich |

| annera Gschwisder Kinner | Großcousinen und –cousins |

| aufleina | auftauen |

| awall | einstweilen |

| aweng | etwas, ein bißchen (auch zur Abmilderung zu gebrauchen: der is aweng bleed) |

| baarabblhart | steinhart |

| edzerdla | jetzt |

| fährdn | letztes Jahr |

| fei, gell | (nicht zu übersetzen, dient der Bestätigung des Gesagten: "des is fei kold heit, gell!") |

| Gwärch | chaotische Zustände, Stress, Durcheinander |

| maunzn | miauen |

| ninderavier | hinter und vor (z. B. rennen) |

| nocherd(la) | nachher |

| soodala | so!, erledigt! |

| vordna | ständig, immer |

| vorfährdn | vorletztes Jahr |

| ziefern | nieseln |

| Neijohrsheilichoomd | Silvester |

| es giet nauswärts | es wird Frühling |

| es draascht | es regnet heftig |

| do kimmt des Horschdorfer Christkindla | es gibt keine Geschenke |

| ach waaf! | annähernd zu übersetzen mit: "meinst Du?", "wirklich?" |

| no freilich | ja, aber ja doch |

Das Fränkische macht noch an vielen Stellen Unterscheidungen, die es im Hochdeutschen nicht mehr gibt:

Wenn

z. B. zwei Menschen beisammen stehen, kann es heißen: "Dort driem stenga

zwuu". Gemeint sind dann zwei Frauen, die dort drüben stehen.

Heißt es dagegen: "Dort driem stenga zwee", sind es zwei Männer. Bei dem Satz: "Dort driem stenga

zwaa", handelt es sich um

eine Frau und einen Mann.

Ebenso wird zwischen der Joppn (Männerjacke) und der Jaggn (Damenjacke) unterschieden.

An der Bezeichnung für die Treppe kann man bereits erkennen, ob sie nach oben oder unten führt. Es gibt die Staffl (oder Keelerstaffl), die nach unten (in den Keller) führt und die Stieng/Stiech (oder Buudnstiech), die nach oben (auf den Dachboden) führt.

Der „Sell“ hat vermutlich seinen Ursprung in dem Wort der „Selbige“ und ist annähernd zu übersetzen mit „derjenige“ oder „irgendeiner“. Hier ein paar Kostproben:

„Worum greinst’n“ hot diesell Mudder ihrn Bum gfrogt. „No, der Vodder hot sich mim Hommer aufn Damma ghaut.“ „Obber braugst doch DU net greina!“ „Zaerscht hob ich ja aa glacht!“

„Dod na die Händ aus der Daschn“ hot dersell Polier gsogt, wie der Mauerer vom Grüst gfalln is, „dass aussicht wie a Ärbertsunfoll!“

„Vodder“ hot dersell Buu gsogt, „deine Fieß senn ober vill dreggerter als wie meina!“ „Noja, Buu“ hot dersell Vodder gsogt, „die senn ja aa dreißich Johr älder!“

Hot diesell Fraa zo ihrn Moo gsogt: „Den Hulzarbeiter, den wu der Baam derschlong hot, den sei Fraa, die hot fei 50.000 Mark vo der Versicherung grigt – und du Rindviech springst auf die Seitn!“